Николай Самокиш. Рисовавший правдой

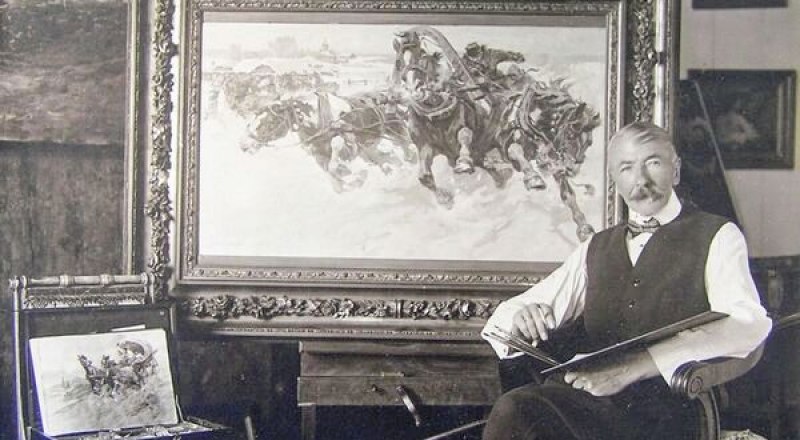

В этом году отмечается 165-летие со дня рождения выдающегося мастера батальной живописи академика Николая Самокиша, полотна которого созданы красками подлинного художественного мастерства.

Крымчане почитают его как земляка, хотя родился академик живописи, действительный член Императорской Академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии, в Нежине Черниговской губернии. И нет в этом ничего удивительного: с него началось и развивалось художественное образование в Крыму.

Провинциальный уездный городок сын почтальона после окончания четырёх классов юридического лицея покинул в девятнадцать лет, получив напутствие гимназического учителя рисования непременно получить художественное образование в Императорской Академии художеств. Став студентом батальной мастерской, он проявил незаурядные способности и трудолюбие. Первую награду - малую золотую медаль - получил за картину «Возвращение войск на Родину». Всего за годы учёбы, помимо похвальных отзывов и денежных наград, он поучил пять серебряных и две золотые медали.

В привлёкшем его с молодости батальном жанре он видел жизненную правду, драматизм, экспрессию. Своё пристрастие объяснял просто: «Я выбрал своей специальностью батальную живопись, так как считаю войну величайшей трагедией человечества».

В 1882 году был издан первый альбом офортов (гравюр на меди или цинке с рисунком, протравленным кислотой. - Прим. ред.) Самокиша. В следующем году он получил премию С. Г. Строганова за картину «Помещики на ярмарке». Второй малой золотой медалью награждён за картину «Эпизод из битвы при Малом Ярославце», а картину «Прогулка» приобрёл для своей галереи П. М. Третьяков.

В 1885 году за дипломную работу «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году» получил Большую золотую медаль и звание классного художника 1-й степени.

Одержавшего победу в конкурсе на тему «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля в войну 1812 года» по постановлению совета Академии его отправили в Париж совершенствоваться в мастерской известного баталиста Эдуарда Детайля.

Учёбу он завершил признанным мастером, поражавшим искусствоведов видимой иллюзией движения на полотнах, создаваемой разнообразием положений, ракурсов, динамики и пластики объектов. Яркий пример - масштабное полотно «Табун белых рысистых маток на водопое», «сотканное» из множества тональных оттенков. Успех был грандиозным - картина была признана критикой одним из лучших произведений сезона. Совет Академии присвоил Самокишу звание академика, признав талант и профессиональную зрелость мастера.

Пишет он много, вдохновенно. Эффектная по динамике и колориту картина «Четверня на повороте» с первой же выставки была приобретена в солидную частную коллекцию, владелец которой выставил её на Всемирной Парижской выставке 1900 года, где она привела в восторг члена жюри, выдающегося баталиста и знатока лошадей Эрнеста Мейсонье, и была отмечена медалью.

В период, когда закончились заказы на батальные монументальные произведения для музеев, а писать казённые академические баталии художник не хотел, он занялся графикой. Достиг высочайшего мастерства и в этом. Помогли ему обширные и глубокие познания в области истории, особенно военной. Он досконально изучил все тонкости военного снаряжения и обмундирования разных эпох. Потому миновал шаблонов, был оригинальным, проявляя завидную изобретательность в композиции, впечатляющей смелостью и предельной достоверностью.

В 1911 году Самокиш был назначен руководителем батальной мастерской Императорской Академии художеств. И здесь он проявил недюжинный педагогический талант. Новое дело так его увлекло, что общался со студентами чуть ли не с утра до вечера.

Во время Первой мировой войны частенько выезжал с учениками на фронт, чтобы, как писал, «увидеть войну как она есть на самом деле, а не на картинах».

Самокиш-педагог прослыл новатором. Потому что коренным образом изменил существующую систему обучения, выдвинув на первый план работу на пленэре, чего до него не было. Он же считал незаменимым постижение натуры в непосредственном соприкосновении с ней. Ввёл в обязательные дисциплины в числе предметов академического курса обучение верховой езде, владение оружием, посещение зрелищ, на которых будущие художники наблюдали за движением лошадей, посадку и позы всадников. После посещения скачек студенты по памяти воссоздавали в рисунках увиденное. Студенты смотрели фильмы с участием лошадей, улавливая особенности движения животных. Причём картины показывали в разных темпах, останавливая кадры. Это было, как сейчас сказали бы, ноу-хау педагога Самокиша.

Крымский период жизни мастера начался после революции. В промозглом Петербурге у него обострился ревматизм, приобретённый ещё в русско-японскую войну, закрепившийся после поездок по фронтам в 1915 году. После участившихся приступов врачи настойчиво рекомендовали художнику отправиться на лечение в Евпаторию. Как он ни противился, а пришлось в 1918 году покинуть столицу. В провинциальной Евпатории деятельный человек не скучал, между процедурами делал эскизы с натуры, занимался с появившимися учениками. А ещё активно участвовал в создании городского Дворца культуры, художественной студии и даже заведовал художественным отделом краеведческого музея.

Но профессионал высочайшего класса стремился к большему - продолжению самосовершенствования.

А для этого художнику-баталисту нужно было и общение с участниками революции и гражданской войны, и работа с историческими материалами в архиве и библиотеке. Нужно было и наблюдение за лошадьми, изменившееся военное обмундирование, снаряжение. Всё это было лишь в уездном городе, куда Самокиш и переезжает в конце 1921 года.

Новый период жизни и творчества начался с организации художественной студии, потому что он уже не мог без общения с молодёжью, которой стремился передать опыт и зарядиться при этом новыми идеями. Сочетание педагогики и создание живописных полотен, сотрудничество с издательствами и редакциями журналов слились в единый творческий процесс.

В непрерывном рабочем процессе и не заметил, как изменилась его творческая манера. Другим стало цветовое решение: ярким, сочным, свежим по колориту. Ещё более динамичной стала композиция. Специалисты отметили тональную чистоту палитры.

Чему он не изменил, так это реалистической манере. Только в реализме видел он возможность передать естественно и просто всю полноту и правду жизни. А жизненная правда была для него смыслом искусства. Он считал, что только так можно добиться полного соответствия содержания и художественной формы произведения. И добился.

И в реализме у него был собственный неповторимый метод. В основе создания живописного полотна был рисунок, на который накладывались краски. Вот почему живопись Самокиша называют графичной, а графику - живописной. И в каждой работе - эмоциональность, динамичность, экспрессия.

Маленькой симферопольской студии в 1935 году, в ознаменование 75-летия создателя учебного заведения, было присвоено его имя. А через два года её преобразовали в Государственное среднее художественное училище имени академика Н. С. Самокиша. Заслуги баталиста, педагога по достоинству оценены ещё при жизни: ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, вручён орден Трудового Красного Знамени.

Скончался Мастер 18 января 1944 года в Симферополе, похоронен на кладбище рядом со Всесвятским храмом. Студенты ныне высшего Художественного училища его имени ухаживают за могилой выдающегося человека, внёсшего вклад в развитие не только отечественной, но и мировой батальной живописи.

В училище 15 лет назад была создана музейная комната с оригинальными документами и фотокопиями, собранными не только в Крыму, но и в Нежине, на родине художника, в Харькове, где после войны недолго просуществовал музей Самокиша. Есть книги, которые он иллюстрировал, копии живописных полотен, бюст, выполненный известным скульптором Евгением Вучетичем. После реконструкции училища музейная комната будет восстановлена.

test

test