Что мы строим?

О русском чутье и европейской цивилизации

С обострением нашего противостояния с коллективным Западом как-то особенно ясно стало понятно, что мы намерены собраться с духом, отмести всё лишнее, чего нагребли за прошедшие тридцать лет, освежить в памяти всё лучшее, что было в нашей истории, и продолжить строить какую-то свою, особенную, русскую жизнь. Пока ещё не всегда и не во всём это у нас получается, но процесс идёт, набирает обороты и это очевидно.

В контексте невероятных глобальных перемен в мире отчётливо стало ясно, что мы пытаемся осмыслить и обозначить черты нового общественного строя, который мы, может быть, даже не осознавая это вполне, начали уже созидать. Пока можно только сказать с уверенностью, что это не капитализм (который мы уже начали было строить и который нам, очевидно, пришёлся не по душе), не коммунизм (который совершенно себя дискредитировал и изжил), и даже не социализм (который заботится лишь о материальном благополучии и не может удовлетворить высшим запросам души). Понятно только, что мы начинаем строить что-то совершенно иное, небывалое и, вместе с тем, заповеданное и выстраданное поколениями наших предков.

Так что же мы создаём, какой строй? И возможно ли осмысление и возрождение всего хорошего, что было на Руси до и после Октябрьского переворота («хорошего», потому что хорошее ведь, так или иначе, было во все времена). И в то же время возможно ли ясное осознание и отторжение, искоренение всего того худого, что всегда мешало нам в созидании доброй жизни? Нашей инертности, лени, разобщённости (пока не «грянет гром») и т. д. Что мешает нам, помолившись Богу, и в согласии с Его святой волей провести такую добрую ревизию в нашем «доме» и, сделав главный акцент на духовно-нравственном воспитании, начать созидать и строить общинную жизнь на началах братолюбия и взаимопомощи?!

И вот тут полезно нам взглянуть беспристрастно на синодальный и советский периоды нашей истории как наиболее характерные и взаимосвязанные при их, казалось бы, непримиримом антагонизме. Тем более что противоречие этих периодов, как ни странно, при ближайшем рассмотрении окажется вовсе не таким очевидным.

Хочу начать свои размышления с того забавного факта, что в какой-то момент я совершенно запутался в применении понятий «левые» и «правые» по отношению к нашим думским «забронзовевшим» коммунистам. Ведь очевидно же, что никакие они не «левые», как именуют их по старинке, то есть не радикалы и не бунтари, а самые настоящие «правые», то есть традиционалисты и консерваторы. Откуда же пошло их самоназвание - «левые»?

Неожиданную подсказку я нашёл в одной из статей Ф. М. Достоевского, где он пишет о том, что во второй половине XIX столетия именно либералы с их «вольнодумством» считались в Европе «левыми», а крайними и радикальными продолжателями их идей считались революционеры. Вот почему ранние большевики вполне справедливо называли себя «левыми», в то время как «перекипев борением», и сохранив прежнее наименование, они по сути своей стали «правыми». И если учесть, что многие из них в последнее время как-то открыто и всерьёз заговорили о Боге, о вере и даже о Церкви, то не правильнее ли и не честнее ли было бы им отказаться от прежнего своего названия - «коммунисты» - и подыскать другое, более подходящее название.

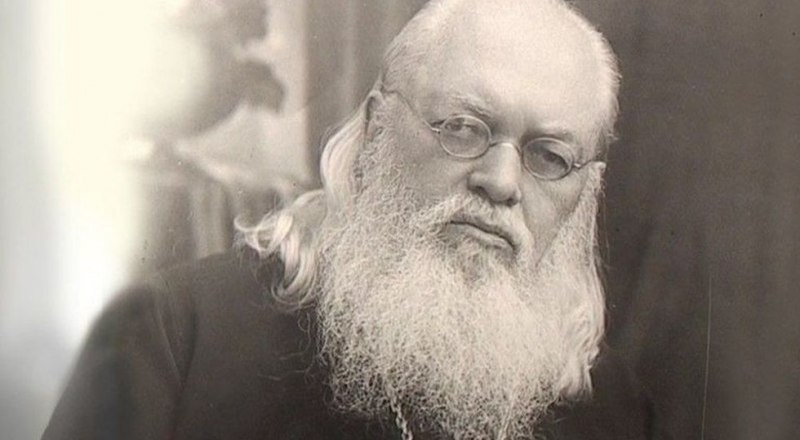

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), человек безусловной прямоты и честности, однажды заметил: «Мы, конечно, совершенно чужды материализма, составляющего идеологическую основу коммунизма, но это не мешает нам видеть всё то доброе, полное великой социальной правды, что дал нам наш новый государственный строй, и с чистым сердцем приветствовать его».

То есть, по мысли святителя, ставя во главу нынешнего строительства православную веру, мы можем взять нечто и от советского строя, а точнее, то, что должны были бы воплотить гораздо раньше, в прежние столетия, но чем долгое время пренебрегали, за что и поплатились в XX веке. Подтверждением этой мысли (о возможности построения общества, сочетающего в себе веру в Бога и социальную справедливость) говорит святитель и в одной из своих проповедей. Здесь он ещё более резко отвергает атеистическую основу коммунистического строя, но беспристрастно одобряет идею социальной справедливости, как естественно вытекающую из проповеди Евангелия. Этот отрывок так важен для раскрытия нашей темы и для понимания мировоззрения святителя, что приведём его полностью.

«Тем, кто не верит в Бога и ни во что духовное, одна только правда важна, к одной только правде стремятся они. К какой правде? К правде земной, к правде справедливых отношений между людьми каждого народа; к правде справедливых отношений между всеми народами - к правде земной, к правде человеческой. Только о ней помышляют они.

А мы, поставившие своим девизом первую и важнейшую из всех заповедей, - заповедь о всецелой и нераздельной любви к Богу, можем ли мы этим ограничиться? О, конечно, нет!

Мы знаем, что правда земная, правда общечеловеческая отношений между народами есть только часть высшей и всесовершенной правды. Но она всё-таки часть её. И мы должны участвовать всем, чем можем, в созидании этой земной правды».

Старец Паисий Святогорец. Фото с портала «Православная жизнь».

Эту же мысль высказывал и другой подвижник благочестия, ныне прославленный в лике святых старец Паисий Святогорец: «Если бы коммунисты не были атеистами, не были гонителями Христа, я согласился бы с ними. Хорошо было бы, если б поля, заводы принадлежали всем, а не так, чтобы одни голодали, а другие выбрасывали продукты. Когда материальные блага не распределяются по-евангельски, их в конце концов распределяют при помощи ножа».

Возможно, кому-то эта мысль не понравится, но всё-таки русский бунт зрел достаточно долго и в основании его во многом было чувство горькой несправедливости. Простой народ, всей душой восприявший христианскую веру, дышавший и живший ею, видел, что в государстве, официально именуемом христианским, очень многое устроено противно христианству. И, прежде всего, речь идёт о попрании духа общинного единения и братолюбия, без которого христианства нет, и не может быть. Мы как будто забыли, что главный, неотменимый признак истинного христианства - это «любовь между собою» (см. Ин. 13, 35). Слишком очевидна была в «христианском» государстве страшная и непрерывно растущая пропасть между крайней роскошью и самодовольством одних и - горькой, безнадёжной нищетой других.

Как ни странно, но именно желание правды, справедливости в высшем, христианском значении этого слова, лежало в основе того, «справедливого» бунта, который учинил на Руси сатана, исказив и извратив в умах людей простую и добрую мысль о сострадании и братолюбии. И так ведь бывает почти всегда! Самые чистые и светлые порывы, при оскудении веры и рассудительности, оказываются причиной самых губительных и страшных падений и разрушений. Так случилось и с русским народом. И отступление от «первой любви»: от веры в Бога и верности Ему - это вина, которая лежит на нашем народе и покаянное искупление которой составляет нашу первостепенную задачу.

Но и урок нехристианского построения «христианского государства» в дореволюционной России тоже должен быть нами усвоен. И пусть сейчас мы не можем прямо сказать, что строим христианское государство, потому что, очевидно, государство у нас светское, со всеми вытекающими последствиями, но ведь дело не только и даже не столько в названии. Мы не просто можем, но и должны, обязаны извлечь урок из нашей истории и прилагать все возможные усилия, чтобы строить нашу общую жизнь в согласии с православной верой, не только в высшем, духовном, но и в нравственном, житейском смысле. И это, несомненно, главное требование и вызов нашего времени. Сумеем это понять, начнём разрушать преграду между людьми, полагаемую равнодушием, надменностью, корыстью и чванством - это и будет в масштабах Отечества теми «плодами покаяния», о необходимости которых говорит Церковь (см. Мф. 3, 8). И, слава Богу, эти мысли звучат всё чаще, дай Бог только нам всем вполне их усвоить, сжиться с ними настолько, чтобы они стали побудительной энергией наших поступков.

Проповедь, подкрепляемая чистотой жизни, воспитание и образование, основанные на Евангельских началах - вот основание действительного преображения и изменения к лучшему нашей общей жизни. И здесь не обойтись без исполнения одного из важнейших правил духовной жизни: «уклонись от зла и сотвори благо». То есть, как это ни ужасно звучит для иного уха, нам действительно нужна строгая и всеобъемлющая цензура, пусть и организованная разумно и мудро, на началах демократического и всенародного обсуждения её параметров и характеристик.

Картина Василия Перова «Портрет Ф. М. Достоевского». Фото с сайта Третьяковской галереи.

Итак, думая о коммунизме, о его материалистической, а, точнее, бесовской силе, вместе с тем нельзя не признать, что Бог попустил этой бешеной силе разметать всё то, что под видом благочестия и традиции веками существовало в нашем Отечестве, будучи явно противно Божией правде. Ф. М. Достоевский прямо говорит, что назревавший в XIX столетии русский бунт корнями своими уходит в национальный протест против европейской культуры, вероломно навязываемой нам со времён Петра I; в глубинном протесте против многого «дурного и вредного», что увидела русская душа в прорубленное Петром I «окошко».

И закончить свои размышления мне хочется словами всё того же Ф. М. Достоевского: «Мы революционеры не для разрушения только, а для чего-то другого, чего мы пока, правда, и сами не знаем…». Не знаем, конечно, не потому, что не понимаем или не чувствуем, а потому, что знание это раскрывается и возрастает по мере сознательного и последовательного исполнения и воплощения в жизнь Евангельских заповедей.

Протоиерей Димитрий ШИШКИН.

От редакции

Публикуя этот материал, должны заметить, что точка зрения автора на затрагиваемую проблему далеко не бесспорна. Более того, в редакции «Крымской правды» её никто не разделяет. Тем не менее она имеет право на жизнь, и мы надеемся не оставит читателей равнодушными. Предлагаем вам высказаться. Прежде всего хотелось бы узнать мнение представителей Крымской республиканской организации КПРФ.

test

test