Посиделки

Простите, Михаил Афанасьевич

«Пушкинопадом» в бывшей братской республике уже никого не удивишь. Как говорится, новость «не первой свежести».

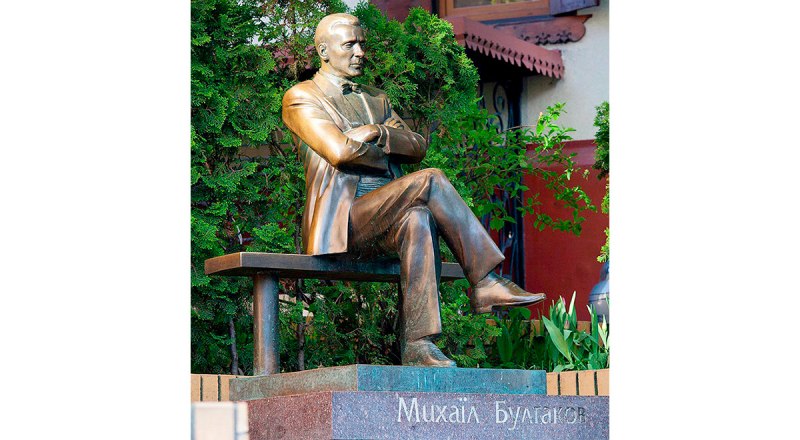

Хотите - первой? Получайте. Возможно, ещё не слышали, что в Киеве больше не будет улицы имени русского писателя Михаила Булгакова. Рождённого в этом городе Российской империи, в семье профессора Киевской духовной академии, крещённого в Крестовоздвиженской церкви на Подоле, окончившего Первую киевскую гимназию и медицинский факультет Киевского университета, работавшего в военных госпиталях украинских городов. И вот недостойным оказался памятника на Андреевском спуске перед домом, в котором жил и который стал музеем, а также мемориальных досок на стене бывшей гимназии, где учился будущий писатель, и на здании областной больницы в Черновцах, где работал хирургом. Снесённый писателю памятник скульптора Николая Рапая был, кстати, первым в мире, и установлен в 2007 году на личные средства.

Велела нынешняя украинская власть имя его предать забвению. И ходить теперь по улице не Булгаковской, а по Кикабидзевской. Такая вот честь актёру, певцу Бубе. Соколу из поднебесья Мимино, некогда кумиру российских зрителей, отплатившему им за любовь чёрной неблагодарностью, примкнув к ярым русофобам, заявив во всеуслышание «Надо найти способ покончить с этой страной - в этом нам должен помочь Запад». С Россией, которая его на весь мир прославила, и жизнь безбедную обеспечила. Теперь его фото у памятника Степана Бандеры с одобрительным жестом руки весь мир обошло. Вот и думай, откуда такая любовь к извергу у сына младшего лейтенанта Константина Кикабидзе, погибшего в 1942 году под Керчью, защищая Крым, Россию. А сын признался, что вступил бы в АТО, будь ему не за 80. И добился посмертной славы в стране, где махровым цветом расцвёл неонацизм.

Может, это и неправильно, но к любимому фильму «Мимино» как-то не тянет теперь. Впрочем, нет у меня охоты пересмотреть и новую экранизацию булгаковского романа «Мастер и Маргарита» Локшина, как бы ни уверял кое-кто из друзей, что это - непонятый мною шедевр. Мне кажется, я поняла его даже слишком хорошо.

Рождённая и выросшая в СССР, я люблю эту страну, люблю Москву, в которой прошла студенческая юность, люблю главный роман Михаила Афанасьевича. И это навсегда. И не понять мне, зачем понадобилось предавать забвению людей достойных, чести своей не запятнавших, среди которых партизан времён Великой Отечественной Николай Матеюк (улица его имени носит теперь имя белого офицера Василия Иваниса). А переулок имени одного из основателей электротехники Павла Яблочкова отныне Компанейским именуется. Улица художника Василия Сурикова «отдана» бывшему главе Министерства внутренних дел Денису Монастырскому. Это только то, что на глаза попалось, а покопаться если… Нет бы, лучше чем-нибудь продуктивным заняться. Булгакова перечитать или фильм хороший посмотреть.

Татьяна Кудрякова.

Письмо из глубинки

Трудовой стаж - три века

В Год семьи хочется вспомнить славные династии. В Красногвардейском районе много потомственных учителей, врачей, музыкантов, механизаторов, животноводов, виноградарей, агрономов.

Расскажу об одной из самых известных: большой семье Терещенко из села Плодородного бывшего колхоза «Россия». Выходцев с

Херсонщины. Их деды-прадеды пахали землю, выращивали пшеницу, а до отмены крепостного права гнули спину на барских полях.

В Крым Александр и Лукерья с пятью детьми переехали в 1930 году. Александра Иосифовича через восемь лет не стало, и пришлось Лукерье Лазаревне одной поднимать детей. Старший сын Иосиф на войне погиб. Подросли мамины помощники Фёдор, Иван и Алексей. Рано узнали, что такое труд. Знаменитыми на весь Крым комбайнёрами, механизаторами стали. Много раз в журналах, газетах, в том числе в «Крымской правде», о них писали, чаще всего в колхозной газете «Восход», которую я редактировал 53 года, с 1968-го по 2021-й.

Среди наград братьев - ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почёта, медали ВДНХ, почётные звания «Заслуженный механизатор УССР». Их жёны и сестра Галина на разных участках в колхозе работали. Александра, супруга Фёдора, - агрономом в МТС, Валентина, жена Алексея, - дояркой, Лидия, спутница жизни Ивана, - овощеводом. Дети и внуки на смену им подросли такими же трудолюбивыми и ответственными стали, как родители. Александру, сыну Ивана, односельчане доверили возглавлять Восходненский сельсовет.

Нет уже братьев. Нет колхоза. Фермеры появились. И среди них - внуки и даже правнуки славной династии. Как их отцы и матери, работают они на Земле-матушке. Также добросовестно дело своё делают. Новое время диктует новую жизнь. Главное для молодёжи - традиции старших не предавать, себе не изменять.

Николай ГОТОВЧИКОВ.

Уроки православия

Откуда пошёл день этот?

Праздников у нас много, в том числе и детской книги, поэзии, но для меня открытием стало, что 14 марта в России празднуется День православной книги. С каких пор и что подтолкнуло к его введению? По чьей инициативе? И почему выбран именно этот день?

Ирина Струмина.

Саки.

Отвечает протоиерей Борис.

- Учредить День православной книги было решено Священным Синодом Русской Православной Церкви 25 декабря 2009 года. Вызвано это необходимостью приобщать людей, особенно молодёжь, к духовным основам для укрепления нравственности. Трудно усомниться во влиянии христианской проповеди через книгу. Даже в наш век, когда печатные издания вроде бы отошли на второй план. Мне кажется, что привлечение внимания к православной литературе послужит возвращению популярности бумажной книге.

Инициаторами официального празднования стала Белгородская и Старооскольская епархия. Священнослужители приучали прихожан к чтению православных книг, и увидели результат этого в деле воспитания духовно-нравственных основ жизни, возрождения традиций обсуждения прочитанного для наиболее полного усвоения не всегда простых и сразу понятных текстов.

День выбран неслучайно: 14 марта 1564 года вышла в свет первая русская печатная книга «Апостол» Ивана Фёдорова. Официально отмечать праздник начали в 2010 году. Епархии организуют книжные ярмарки, встречи с писателями, среди которых немало священнослужителей. Проводятся выставки, концерты духовной музыки, сбор и передача православной литературы в городские и районные библиотеки, учебные заведения и социальные учреждения.

Причем речь идёт не только о православной книге в узком понимании: Священном Писании, святоотеческих творениях, богословской и церковно-исторической литературе, но и о литературе художественной, которая учит человека жить, помогая сохранять традиции и развиваться как личности. В этот день, беря в руки книгу, люди обращаются к истории своего государства, к осознанию роли Веры как стержневой духовной основы каждого человека и всего народа. А в результате - обращаются к своей душе, сопрягаясь с душами родных и близких людей, с душами предков. Осознают, что такое сопричастность и истинный чистый смысл понятия «любовь».

Дарите друг другу православные книги и обогащайте души ваши.

Фотооко

Кто куда, а Елена с Верой - на пленэр

Елена Молчанова-Дудченко и Вера Чеканова (на фото Татьяны Лариной) не одни, а с художниками не только из крымских городов и весей, но и с луганскими и донецкими, которые с радостью присоединяются к коллегам, осваивая и запечатлевая наши чудесные просторы на полотнах.

Сколько провели «вылазок» на природу с этюдниками и красками в разное время года - и не перечесть. Не говоря о количестве работ. Когда-нибудь, наверное, всё подсчитают, а пока не до этого - работа увлекает.

Но и сейчас можно судить о размахе - по выставкам. Вот, скажем на двух алуштинских площадках - в Центре детского творчества и Музее-усадьбе Алексея Бекетова - показали 70 живописных полотен, созданных во время путешествий по объектам историко-культурного наследия. А написано на пленэре «Старинные усадьбы» ни много ни мало - сто холстов!

Художники - народ не прижимистый. Председатель Крымского отделения Союза художников России Елена Молчанова-Дудченко вручила Центру детского творчества, музею Алексея Бекетова и Министерству культуры картины с изображением Массандровского дворца, музеев Ивана Шмелёва, Алексея Бекетова и Сергеева-Ценского, написанные Андреем Иноземцевым из ЛНР и крымчанами Романом Третьяковым, Марией Шевчук-Черногородовой, Элеонорой Щегловой.

Лишившись родного дома в Симферополе, став бездомными, художники окрепли духом, объединились, как никогда, творят и проводят выставку за выставкой. Их работы украсили фойе Музыкального театра в день проведения Гражданского форума «10 лет в России». Сразу две выставки сейчас экспонируются в Симферопольском художественном музее и в библиотеке им. И. Франко. Мастерам изобразительного искусства предоставляют лучшие экспозиционные пространства, чтобы окружающие порадовались, а власть имущие, вдруг заглянув, поняли значимость творцов в жизни общества.

Слово – не воробей

Рубрику ведёт филолог Алексей Велихов

Не садите цветы и не ложьте книги

После очередного задания первокурсникам: с ручкой в руках посидеть перед телевизором, внимательно послушать и «выловить» перлы, которыми грешат изрекающие разные тексты, в том числе и дикторы, разобрали типичные, наиболее частые ошибки.

Рекордсменом стал глагол «садить». Сплошь да рядом садят цветы на клумбы, картофель и прочие овощи на грядки, детей на колени, гостей за стол, родственников на поезд.

Умудряются даже говорить «я сажу» цветы, «покладите (а то и покладьте) книгу на место», «Положьте хлеб в сумку». И невдомёк сие произносящим, что засоряют свою речь, употребляя вместо литературного «сажать» нелепое «садить».

Просторечную форму легко заменяет литературная: однокоренные глаголы с приставками - посадить деревья вдоль трассы, рассадить морковь по грядкам, пересадить куст, засадить цветник; высадить саженцы, обсадить участок кустами.

А уж какое недоумение вызвало у студентов частое употребление глагола «ложить» вместо «класть»! Ну, не могут они понять, почему так популярно несуществующее в этимологическом словаре современного русского языка слово. Даже в «Толковом словаре живого великорусского языка» XIX века Владимир Даль предупреждает, что глагол «ложить» не употребляется без приставок. Кстати, в то время «ложить» или «лагать» не было синонимом «класть», а имело значение «лечь»: «укладываться, валиться, падать плашмя».

И в книге «Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи» 1909 года Василия Долопчёва «ложить» названо ошибочным. Позже Дмитрий Ушаков чётко обозначил «ложить» просторечным диалектом.

Употребление просторечий давно считается грубым нарушением орфоэпических норм и свидетельством низкой речевой культуры.

Используемое «положИть» и глагол «класть» отличаются категорией вида. Совершенный - положить, несовершенный - класть. Когда говорится о действиях, совершаемых в настоящем времени и повторяющихся, используются глаголы несовершенного вида. А когда речь идёт о планируемых действиях, - совершенного вида. «Кладу свои вещи на место», «Положу ручку на видное место» (но никак не ложу).

Как видим, довольно просто усвоить. Трудно объяснить, почему до сих пор происходят досадные ошибки. Особенно в речи тех, для кого настольной книгой должен быть словарь.

Кстати

Гипертоники должны каждый день пить свекольный морс. Очистить 200 г свёклы, натереть на мелкой тёрке, отжать сок, оставшуюся массу залить минимальным количеством горячей воды, довести до кипения и кипятить 10 минут. В конце варки добавить 100 г сахарного песка, сок одного лимона и отжатый свекольный сок. Вновь доведите до кипения, быстро охладите, через фильтр перелейте в банку с небольшим количеством льда. Разводите холодной водой и пейте два раза в день по полстакана.

Для спокойного сна рекомендуется выпивать на ночь сок одного лимона средних размеров, смешанный с двумя чайными ложками мёда.

Хозяйка «Посиделок» Людмила ОБУХОВСКАЯ.

test

test