Всеволод Багно: Моя Родина - это запах степного Крыма

Для филолога брать интервью у директора Пушкинского дома, члена-корреспондента Российской академии наук Всеволода Багно - это всё равно, что теннисному болельщику общаться с первой ракеткой мира Марией Шараповой. Он знаменит, весьма уважаем и очень обаятелен. В Крым Всеволод Евгеньевич приехал на первые международные грибоедовские чтения, которые недавно проходили в Алуште. А вообще-то с полуостровом его связывают давние и многогранные отношения. Впрочем, об этом позже. Для среднестатистического крымчанина сотрудник Института русской литературы РАН, более известного как Пушкинский дом, - это человек из параллельного мира. Тем любопытнее было искать точки соприкосновения, точки взаимного интереса.

«Пешы исчо» и чтение на пляже

- Как вы думаете, станет ли модно быть грамотным? Спрашиваю, потому что безграмотные речь и письмо, похоже, стали вариантом нормы. Как-то мне попались данные украинских социологов: менее 30% людей, по финансовым показателям относящихся к среднему классу - к этой опоре любого общества, имеют высшее образование. Стало быть, остальные его не имеют за ненадобностью. Да и высшее образование не означает, что его носитель обязательно грамотен.

- Сама по себе грамотность может быть модной только тогда, наверное, когда она будет выгодной. Если рассматривать в качестве грамотности знание языка, то должно стать выгодно знать язык. И ничего страшного в этом нет. Маленький ребёнок ещё ничего не знает, и его родители пытаются строить ему жизнь, потому что любят его больше всего на свете. Естественно, они хотят дать ему те знания, которые будут наиболее перспективны.

Свято место и пусто не бывает, и слишком многое туда не поместится. Когда мы начинаем страдать из-за того, что из школьной программы выбрасываются какие-то предметы, предположим, гуманитарные, мы же должны понимать, что они не просто так выкидываются: не из прихоти и вредности. Чтобы меня правильно поняли, подчеркну, что я, безусловно, буду бороться за то, чтобы гуманитарные предметы оставались. Но я понимаю и то, что кто-то - чуждый лично для меня - хочет внедрить знания, которые с его точки зрения будут полезными поколению. И вот с этой полезностью, возможно, я и соглашусь. Скажем, у моего поколения не было юридического и экономического образования, а грамотность была. Хорошо или плохо было, если бы у нас было больше экономики и юриспруденции и меньше грамотности? Никто этого не знает.

С грамотностью дело сейчас обстоит, конечно, отвратительно. Но ведь не ребята же виноваты и не их родители, а система не сумела так организовать себя, чтобы грамотность стала интересной, заиграла, чтобы за ней пошли толпы.

- Вы - человек, который сказал, что массовая литература - это хорошо, потому что для многих она открывает истину, что вообще существует литература...

- ...что существуют культура и искусство. Массовая культура, которая лично мне во многом не симпатична, абсолютно необходима. Благодаря изучению Сервантеса я знаю рыцарские романы и понимаю, что это бессмертный элемент массовой культуры, как и лубок, детектив и прочее. Этот длинный ряд сопровождал и продолжает сопровождать человека.

При этом мы должны понимать, что есть образованные люди и необразованные. И полное хамство для образованного человека (которое тем самым свидетельствует о том, что он необразован) - смотреть на необразованного человека по-хамски. Получается, что ты - хам, а не он, если ты не понимаешь, что он нуждается не в том, в чём нуждаешься ты. Или если ты не понимаешь, что он не может ощутить, понять и полюбить то, что любишь ты.

Массовую культуру мы можем пытаться сделать эстетически более яркой. И те из нас, кто сдвигается в ту сторону, отчасти это делают для зарабатывания денег, но в то же время они дают людям, которые не получили образования, не одарены от Бога так, как ты, хотя бы что-то, чтобы приходить в мир культуры и искусства.

- Вас можно представить, скажем, загорающим на пляже с томиком Акунина?

- Нет, невозможно. Не то чтобы я не загораю, но я не буду одновременно загорать и читать. Но что касается эстетической яркости массовой литературы, мы с вами как будто бы об Акунине говорили.

Об испанцах и русских донкихотах

- Вы - испанист, переводчик и один из тех людей, кто принёс русскоязычному читателю Борхеса. Можно поподробнее о ваших переводах?

- Да, я окончил испанское отделение и никуда от испанского языка, испаноязычной культуры не собираюсь уходить, даже став директором Пушкинского дома и всю жизнь занимаясь русской культурой. Потому что, слава Богу, никто не знает, где у нас границы в душе. Мы говорили, что знаниями нельзя насыщать до бесконечности: если математики чуть больше, то чего-то должно быть чуть меньше, потому что количество часов ограниченно, а вот душа, по счастью, безгранична.

Так вместе с друзьями переводчиками и литературоведами мы подготовили первый большой сборник Борхеса. Я перевёл рассказы, эссе и стихотворения, которые ещё не были переведены. Также я переводил Кортасара (мой собеседник профессионально ставит ударение на второй слог, как принято в испанском, - КортАсар, хотя в массовом сознании этот автор существует как КортасАр). Издатели приглашали меня - так, в 90-х вышел четырёхтомник, а затем и собрание сочинений Кортасара на русском.

- Кажется, тогда был пик популярности этих авторов у нас.

- Кортасар немного раньше - в 70-80 годах, а Борхес, да - в 80-90-х.

- Чем вы объясните такой всплеск интереса к испаноязычным латиноамериканцам?

- Они нам понадобились не в 80-х, а значительно раньше и во многом благодаря советской власти. Она почти всё запрещала, а когда вдруг разрешила прозу третьего мира, симпатизировавшего Советскому Союзу. Поскольку вместе они не симпатизировали Америке, то стена изоляции была пробита. Почему латиноамериканские писатели нам так полюбились? Потому что они пропитаны всем тем, что было запрещено: всей великой западной литературой XX века - и сюрреализмом, и любого оттенка авангардизмом, и экзистенциализмом, и чем угодно - всё это они вобрали в себя и принесли нам. Вот почему Борхес, Кортасар и Маркес у нас сыграли роль значительно большую, чем в любой другой стране мира.

- Можете перечислить, какие ответы искали наши читатели у этих писателей?

- Скорее всего, эстетические, потому что любые интеллектуальные и духовные вопросы мы задаём себе сами. При всей гениальности, скажем, Платонова, Булгакова или русской поэзии Ахматовой, Мандельштама и Пастернака всё равно чего-то не хватало. Ни один народ, ни одна страна не могут жить в изоляции.

Я это говорю со знанием дела, поскольку я - компаративист и занимаюсь русской литературой в контексте мировой. Нам устроили определённую изоляцию, и нужна была свежая кровь. Такую свежую кровь в литературе мы получали через этих писателей, которые и сами по себе были хороши, но через них проходила к нам и мировая культура.

- Кроме прочего, вы - эксперт по мифу о Дон Кихоте. Возможно ли в современном мире прикладное применение идей донкихотства? Вообще Дон Кихот - это хорошо или плохо?

- Это не хорошо и не плохо, и именно поэтому миф будет существовать вечно. Если будет найдено однозначное отношение к Дон Кихоту, равно как и к другим мировым образам, всё, смерть мифу. Я люблю говорить своим студентам, что у Шекспира все образы гениальны, но только несколько из них стали вечными образами - Гамлет, король Лир пошли гулять по мировой культуре. И ясно, что их пока не остановить. Таких образов не так много, и их породили несколько источников: Библия, античность, средние века, после этого появились только Дон Жуан, Дон Кихот и Фауст.

- Можете привести пример вполне реального донкихота современности?

- Пожалуй, самый удачный пример - это академик Сахаров. В целом в России с началом XIX века утвердилось высокое представление о донкихотстве. Такое представление никуда из России не уйдёт. А с другой стороны, объективно, это представление крайне опасно для любого народа. Потому что в мифе есть великое предостережение: Дон Кихот готов пожертвовать своей жизнью ради человечества и любит его, но это неизбежно заставляет его забыть о конкретном человеке. Это есть и в романе Сервантеса, и во всей истории донкихотства, и в истории России: революционное движение, народники, большевики-донкихоты. Платонов в «Котловане» вывел донкихотов-большевиков с «глазами без внимательности в них», но предостережение не было услышано. Искушение донкихотством, которое прошла русская интеллигенция, и прекрасно, и опасно.

Общие корни - наше всё

- В одном из интервью вы сказали, что абсолютно верите в идею Дмитрия Сергеевича Лихачёва о том, что XXI век будет веком гуманитарных наук.

- Да, я в это верю. Вера сама по себе в доказательствах не нуждается, но в данном случае она основывается на некоем прагматизме. Наверное, на том, что иначе невозможно, поскольку технократическая цивилизация разрушительна. Цивилизация и останется технократической, но она должна регулироваться духовным, интеллигентным, гуманитарным словом. Оно может быть некоей почвой, корнями технократического цивилизационного движения.

- И место культуры, в том числе русской, в этом процессе?

- Я никогда не скажу, что именно русская культура должна с факелом в руках вести народы вперёд. Для меня русская культура, естественно, самая лучшая и дорогая, но я не буду её навязывать всему человечеству. Однако это величайшая культура именно потому, что в ней духовные ценности давным-давно - одновременно и нами, и Западом - были увидены как приоритетные. Её услышали. Смена вех в представлениях о России произошла благодаря русскому роману - Толстому, Достоевскому и Тургеневу, которые были переведены. Русские романы в плохих переводах появились во Франции, Германии, Англии и разлетелись по всему миру. То, что увидели в русском романе, это и есть вершина русского духа: духовные, религиозные и общественные интересы, волнующие русского человека. При этом я не сказал, что мы должны претендовать на роль поводыря. Я сказал, что в русской культуре можно увидеть ориентир. Впрочем, ориентиров было много на Западе и на Востоке. У нас есть свой собственный. Толстому ведь удалось перевернуть отношение к России за рубежом, хотя ни у политики, ни у экономики это не получилось.

- На Украине и в Крыму в этом смысле сложно. Для того, чтобы читать Толстого и Чехова, нам не нужны переводы, мы и так владеем языком оригинала. Тем не менее украинско-российские отношения, в том числе и культурные, неоднозначны.

- Немного нервозные.

- Будучи на конференции в Таллине, вы так прокомментировали российско-эстонские отношения: «Не надо искать виноватых: либо плохого президента где-то в ближнем зарубежье, либо агрессивную политику мощной империалистической страны. Надо считать, что мы (русские и русская культура. - А. Б.) проигрываем, потому что ведём себя глупо. Мы не учимся побеждать. А политика - это рынок идей». Какие идеи нужны для выстраивания эффективного культурного диалога с Украиной?

- Я не политик и на этот счёт могу иметь только своё частное мнение: общие корни - вот тот неиссякаемый колодец. Интуиция мне подсказывает, что постоянный и умный разговор об общих корнях - это и есть единственный перспективный, продуктивный и плодотворный путь. О корнях можно говорить по-разному, в зависимости от того, кто ведёт беседу. Кто-то захочет показать главенствующую роль. Кто-то - что мы ошибались в каких-либо исторических выборах. Кто-то - что нужно сделать геополитический сдвиг для того, чтобы корни вышли на первый план.

- А вас не раздражают вопросы на эту тему?

- Абсолютно не раздражают. Просто настроение должно быть незлобное, потому что злобное настроение непродуктивно.

Крымские мотивы

- Некоторую часть своей жизни вы провели в Крыму.

- Лучшую. И считаю, что Крым - лучшее место на земле.

- Это вы жителям всех регионов так говорите?

- Нет. Крым для меня - это детство. А детство только в одном месте проходит. В целом я считаю, что есть два лучших места: Крым, где я провёл детство, и Петербург, где я живу. Доказать это не могу, поскольку такие вещи не доказываются.

Мама привезла меня в Евпаторию, когда мне был месяц. Там мы и жили постоянно до тех пор, пока мне не исполнилось пять лет. Потом я приезжал туда каждое лето лет до пятнадцати.

- Остались ли из детства какие-либо крымские образы, ощущения?

- У меня есть афористический жанр «под абсурдинку», я написал: «Моя Родина - это запах степного Крыма». Если запах может быть Родиной - вот вам и ощущение. Правда, я ни в какой степи не был: жил во дворе, на асфальте, но были море, лиман и запах полыни. Наверное, я имел в виду это.

В студенческие годы под Керчью вместе с моими друзьями, археологами, я работал на раскопках; потом был связан с Коктебелем, когда там ещё хранился архив Волошина. Теперь архив - в Пушкинском доме, и мы им занимаемся во благо всему человечеству. Ой, вот вам ещё впечатление - алуштинское. Алушта - это единственное место в мире, где я спал на раскладушке под столом. Мама со мной, семилетним, и её сестра с тремя дочерьми должны были переночевать в Алуште, чтобы наутро ехать в другое место. В маленькой комнате было три кровати и три раскладушки. Помещались только две раскладушки. Меня положили на раскладушку и задвинули под стол, а мои сёстры лежали на раскладушках рядом. Не скажу, что это впечатление было отрицательным, наоборот: спать под столом - крайне любопытно.

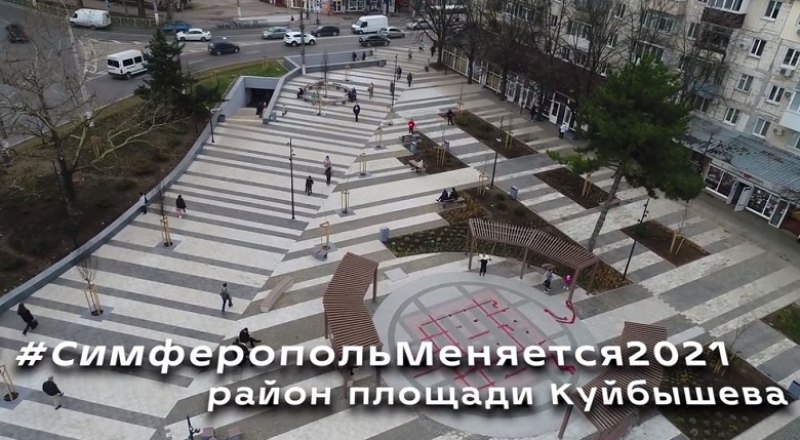

Симферополь меняется

Симферополь меняется